日本刀文化の未来を拓く

現代最高峰の刀匠

埼玉県

KAWASAKI AKIHIRA

千年の時を超えてもなお、

名刀と呼ばれる一振りを。

美と力、威厳と霊性を兼ね備えた

刀を鍛え続ける──刀王・晶平

明治大学卒業後、会社員として働く中で日本刀への思いを深め、宮入小左衛門行平師の門を叩いて鍛刀の道へ進む。厳しい修業を経て技術を磨き続けてきた。

1999年に文化庁より作刀承認を受け、新作刀展で新人賞・優秀賞を同時受賞。以降、文化庁長官賞、経済産業大臣賞など主要賞を連続して受賞し、現代刀匠界でも屈指の実績を持つ刀匠として位置づけられている。

2025年9月の任期満了を機に、全日本刀匠会理事・関東支部長などの役職を後進に託し、あべのハルカスでの個展「錵の宙」開催など、現在は作家としての活動に専念している。埼玉県の鍛刀道場には国内外の文化人・著名人が訪れている。

東京国立博物館で見た正宗の一振り

——その圧倒的な美は、川﨑晶平の人生を大きく動かした。

大学を卒業し一度は会社員として働くも、鋼の世界への情熱を捨てきれず、名匠・宮入小左衛門行平の門を叩く。

入門からわずか三カ月で破門されるという衝撃の幕開けから修業時代は始まった。

再び許されて以降の道のりも決して平坦ではない。技術はすべて「見て盗む」。その環境のなかで彼は、自らを律し、鍛え上げることこそが作刀の核心であると悟る。

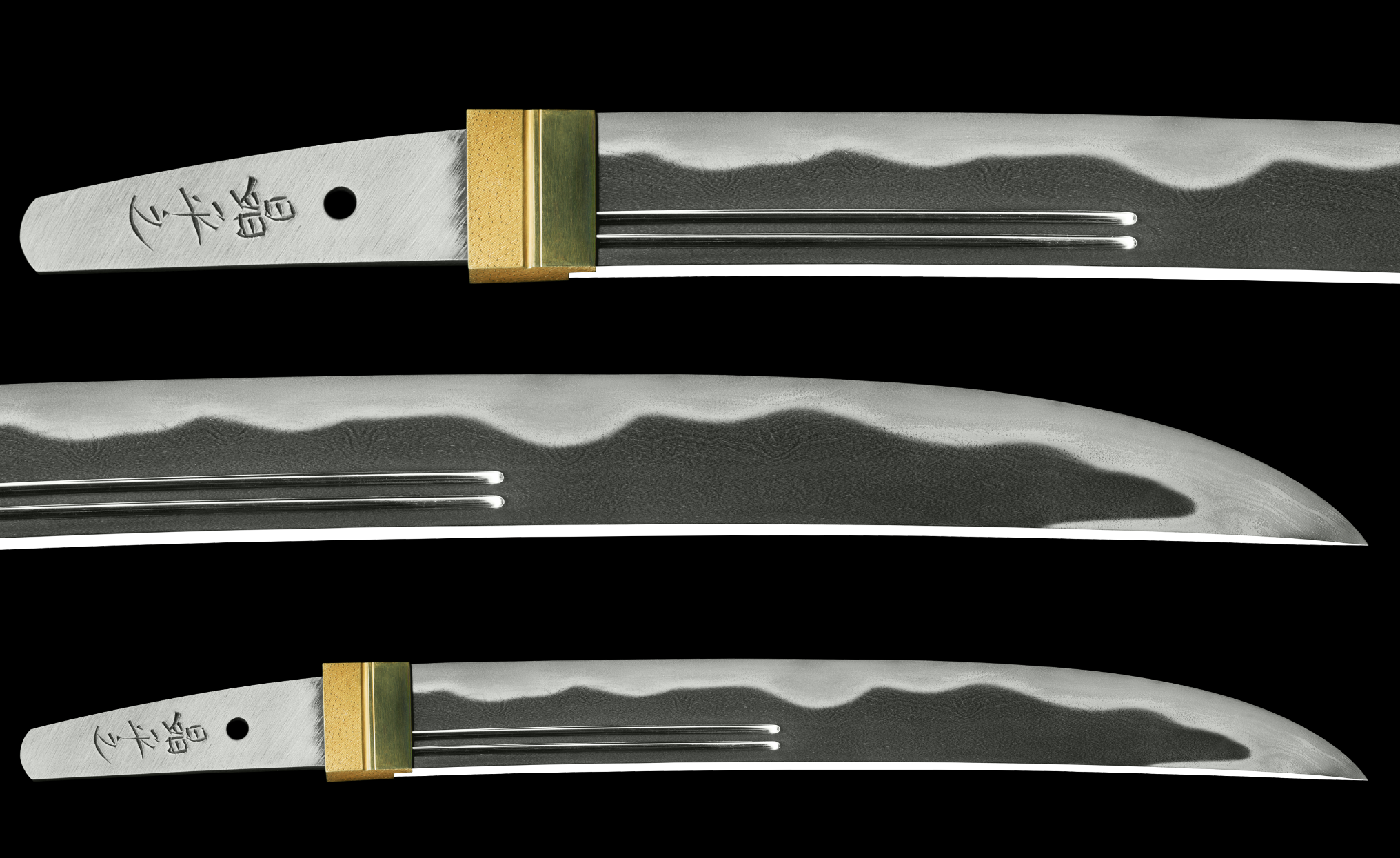

晶平の作風は、日本刀五大流派のひとつ相州伝を基調とし、刃に宿る錵(にえ)の輝きと、地鉄に現れる地景(ちけい)の奥行きに真価がある。

幾度となく鍛錬を重ねて生まれた鋼は、微細な粒子が銀河のようにきらめき、一振りごとに確かな存在感を放つ。

その姿は美しく気品があり、潤いのある肌は透明感と奥行きを備え、地錵や地景が閃き、刃は白く冴え冴えとしている。

これは、晶平が理想とする上級武士が帯びるにふさわしい美と強さを体現したものだ。

1999年に文化庁作刀承認。初出品で新人賞と優秀賞を同時受賞し、以後も文化庁長官賞や経済産業大臣賞を含む名誉ある賞を連続受賞。現代刀匠界において安定して「一席」を獲り続ける稀有な存在である。

その活動は世界へも及び、『ヱヴァンゲリヲンと日本刀展』の公式刀制作やスペインでの講演、ポーランド大使館への奉納など、伝統とポップカルチャー、外交と芸術を横断する。

彼の刀は、日本文化の最前線で世界と交わっている。

晶平が目指す刀は、武器でも工芸品でもない。千年後にも名刀として讃えられる、精神・美・力を備えた一振りである。

すべての作品が“その時の最高”でありながら、常にその先を見据えて技術と感性を更新し続ける。

2025年には大阪で初の個展「錵の宙」を開催。

現代刀匠が個展を開くことは極めて珍しく、異例の場となったが、国内外から多くのファンが詰めかけ、その存在感を強く示した。

東京から約2時間の場所にある晶平鍛刀道場には、その魅力に惹かれ、海外の著名人までもが足を運ぶ。

ぜひ彼の作品を間近で感じてほしい。触れた人の心を揺さぶり、人生観さえ変える体験となるだろう。