The History

千年の美と精神を受け継いで

日本刀は、時代とともに形を変えながらも、受け継がれた美と精神を守り続けてきました。

その一振りには、千年の文化が静かに息づいています。

日本刀は単なる武器ではなく、武士道や日本独自の美意識を反映した文化の象徴です。その起源は千年以上前にさかのぼり、当時の戦闘の実用性と美的感覚の融合によって誕生しました。時代と共に優れた製鉄と鍛造技術により、美しい曲線と鋭い切れ味を備えた日本刀は武士に重宝され、やがて武士の魂を表す象徴的な存在となります。

日本刀の形状は歴史の変化とともに進化してきました。平安時代には、騎馬戦に適した「たち」が登場し、鎌倉時代には歩兵戦に適した「打刀」へと変化します。室町・安土桃山時代には、刀に彫刻が施され、美術品としての価値も高まりました。江戸時代には平和な社会の中で、刀は権威や美を示す象徴に変わります。現代の日本刀は武器としての役割から、工芸品・文化遺産として、その技術を高く評価されています。

「刀は武士の魂」という言葉の通り、日本刀は武士にとって、戦闘の道具以上の意味を持つ存在でした。刀は名誉や忠誠、誇りを象徴し、生死を共にする存在でした。

平安から戦国時代の動乱期には、刀は武士の信念を体現する象徴とされ、代々受け継がれる家宝ともなりました。名工の刀は高く評価され、所有することが武士の地位や名声の証ともなっていたのです。

日本刀が「魂を宿す」と言われるのは、その高い技術だけではありません。

武士道という精神的な価値にもありました。武士にとって日本刀を大切にすることは自分を大切にし、それを通じで自らを磨き精神を高める事でもあります。日本刀は戦いの中で直接敵を倒すための武器であると同時に、武士が日々の修練を通じて自己を鍛え上げるための道具でもありました。

日本刀は家系を通じて受け継がれることが多く、先祖からの遺産としての価値も持っていました。刀を大切にすることは、先祖への敬意を表し、家族の歴史や伝統を守る行為とも捉えられました。このように、日本刀は武士の生活の中で非常に重要な位置を占めており、彼らの生死に関わる物理的な武器であると同時に、精神的な支えや社会的な地位の象徴でもあったのです。

五箇伝について

日本刀は、単なる形ではなく、「魂のかたち」。

日本には、五つの伝統的な刀工の流れがあり、

それぞれが独自の美意識と哲学を育んできました。

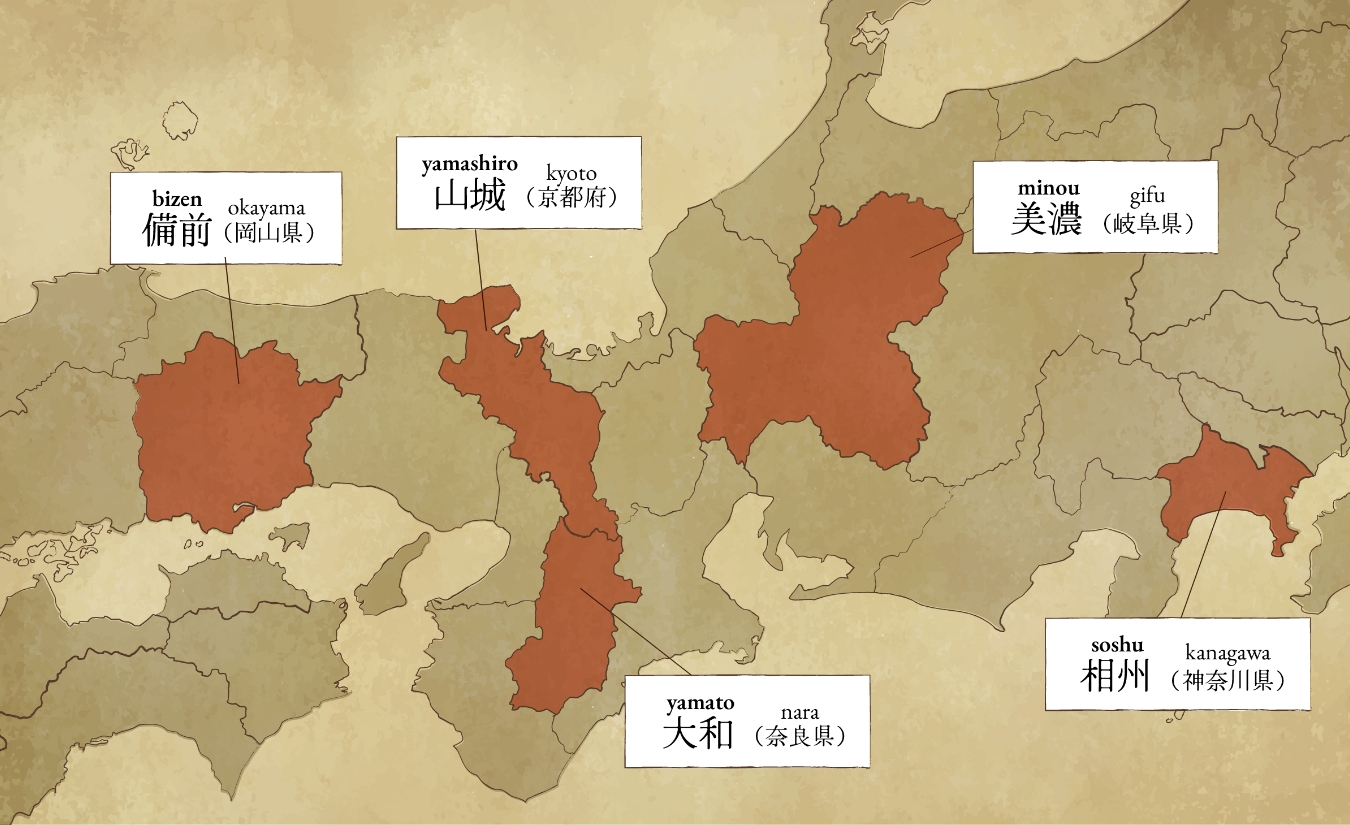

それが「五箇伝(ごかでん)」──山城、大和、備前、相州、美濃。

各地の自然、文化、信仰、戦乱――異なる風土と思想の中から生まれた五つの流派は、

単なる様式ではなく、日本人の美に対する感性と精神の多様性を体現しています。

なかでも、備前伝と相州伝は、まったく異なる方向性でありながら、

どちらも圧倒的な存在感を放つ、歴史と芸術の象徴です。

美の極致を体現する、日本刀の王道

国宝 太刀(名物 大包平)

備前(びぜん)は、現在の岡山県南東部。

温暖な気候と吉井川の清流、良質な赤土、豊富な鉄と炭――

刀づくりに理想的な環境が揃ったこの地は、平安時代から「刀剣の都」として栄えました。

備前伝の刀は、美と機能の完全な融合を目指して進化しました。刀身はしなやかに反り、構えたときのバランスが見事。

刃文(はもん)には「丁子(ちょうじ)刃」と呼ばれる、花や炎を思わせる優雅な模様が浮かび、光の角度によって揺らめくように表情を変えます。

戦国時代、多くの武将がこの備前の刀を愛用しました。

それは、「勝利を導く刀」であると同時に、「誇りを映す美の象徴」だったからです。

備前伝の魅力は、「美こそが力である」という思想にあります。

刀はただ強くあればよいのではない。

美しさこそが人を魅了し、尊敬を集め、真の力を生む――その哲学が宿っているのです。

荒ぶる鋼、激情の中に宿る美

国宝 刀 無銘 正宗(名物 観世正宗)

相州(そうしゅう)とは、現在の神奈川県・鎌倉周辺の古称。

鎌倉幕府が開かれ、武士という新たな階級が力を持ち始めたこの地では、

刀にも従来とは異なる、力強さと実戦性が求められるようになりました。

相州伝の刀は、まさに戦の中で鍛えられた美。

刀身は厚く重みがあり、刃文は大きくうねるように乱れ、まるで荒波が押し寄せるかのよう。

そこには、制御不能な自然の力、あるいは心の中の激しい情念すら感じられます。

しかしその荒々しさの中にこそ、鋭い緊張感と、計算された美が息づいています。

刀匠たちは、単なる強さではなく、荒々しさの奥に潜む精神性を表現してきました。

相州伝は、「美とは、静けさだけではない」という真理を教えてくれます。

激しさと鋭さの中に宿る、狂気と神秘。

それこそが、相州刀の持つ独自の芸術性なのです。